–श्रुचि सिंह

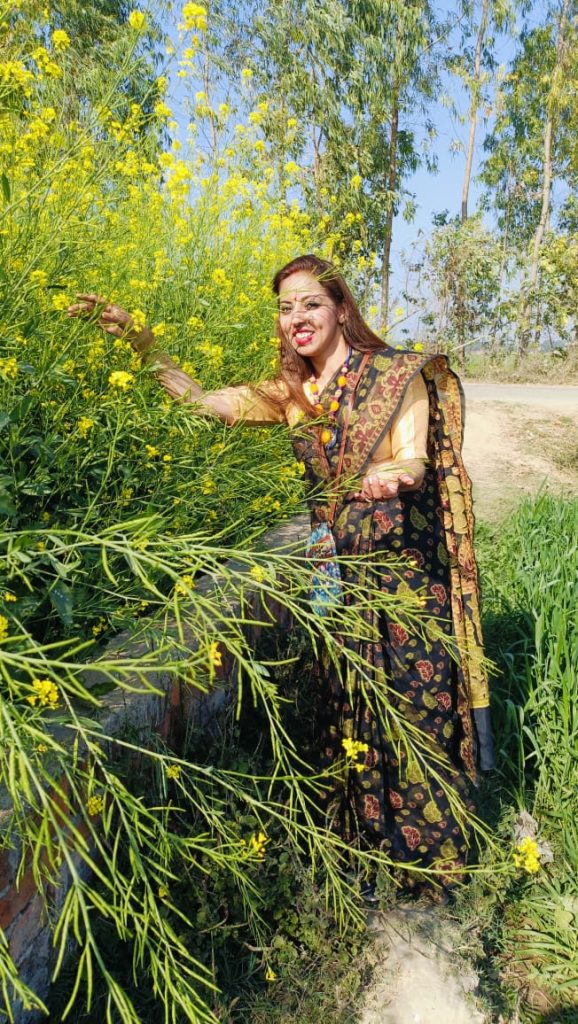

होली कहलाया रंगों का त्योहार,

याद रह गये चिप्स, पापड़, गुझिया और अबीर-गुलाल।

प्राकृतिक और केमिकल रंगों में उलझ गए,

कई दिनों से आधे दिन में सिमट गए।

व्यस्तता में बाज़ार के पकवान पकड़ बना चुके,

घरों में पीढ़ियों पुराने व्यंजन कहीं छूट रहे।

बच्चे, बूढ़े, पड़ोसी सब महीना पहले जुट जाते थे,

बातों में कब सबके पापड़-गुझिया बने पता न चल पाते थे।

भागते-भगाते एक-दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं,

तेल-उबटन से रंगों की पकड़ कमज़ोर करते हैं।

नाच-गाना, मौज टोलियों में हो रही,

ईख और चने की बाली इंतेज़ार कर रही।

अंधेरे में होलिका के साथ स्व-पाप का भी दहन कर लें,

दिन के उजियारे में अच्छाई, आशा और सज्जनता के रंग भर लें।

लाल रंग से जीवन में उत्साह, उमंग भर लें,

पीले से स्वास्थ्य भी सँवार लें।

हरे से समृद्धि और प्रकृति का आँचल थाम लें,

नीले से शांति और विश्वास बाँट लें।

केसरिया से शुचिता का वास करायें,

और गुलाबी से बालपन और निश्छलता जानें।

रंगों सा मेल-मिलाप सौंदर्य भरा हो,

जिसमें अपनी-अपनी पवित्रता का बल बड़ा हो।

अपनी-अपनी बुराइयों, कुकर्मों की क्षमा याचना कर लें,

जिनको दुखी किया उन्हें वापस अपना बना लें।

‘बुरा न मानो होली है’ का नारा सच कर दें,

क्षमा माँग लें, क्षमा कर दें, और पापों को नष्ट कर दें।

होली के रंगों में पवित्रता का रंग जोड़ लें,

‘बुरा न मानो होली है’ से बुराई नष्ट कर दें।

Dr. Shruchi Singh, Research Associate, Kuruom School of Advanced Sciences (An Indian subsidiary of ‘Institute of Advanced Sciences’)